"L'occitan n'est pas du ``français déformé''. L'école a souvent prétendu contre toute rigueur scientifique que l'occitan n'était qu'un patois, un ``français déformé''. Ceci est faux. L'occitan et le français sont deux langues qui ont évolué independament du latin.

Voici quelques différences phonétiques essentielles :

- Le français a changé de nombreux A latins en [e], alors que l'occitan a gardé le son [a] latin. Comparez : latin NASUM - occitan NAS - français NEZ.

- Le français a changé de nombreux O latin en [eu], alors que l'occitan les a conservés. Comparez : latin VALORIS - occitan VALOR - français VALEUR.

- Le français a changé de nombreux E latin en [wa], alors que l'occitan les a conservés. Comparez : latin PERA - occitan PERA - français POIRE.

- Le français a transformé les diphtongues du latin parlé AU en [o], EI en [wa], alors que l'occitan les a conservées. Comparez : latin AURICULA - occitan AURELHA - français OREILLE.

- Le français a éliminé beaucoup de voyelles latines sans accent tonique, alors que l'occitan les a conservées. Comparez : latin CABALLU - occitan CAVAL - français CHEVAL, latin LUNA - occitanLUNA - français LUNE (le E n'est pas prononcé : lun').

- Le français a éliminé un grand nombre de consonnes du latin, que l'occitan a conservées. Comparez : latin MATURUS - occitan MADUR - français MÛR, latin SICURUS - occitan SEGUR - français SÛR, etc ...

De plus, l'occitan utilise encore naturellement et couramment le passé simple ou le subjonctif imparfait, quasiment disparus du français, et possède une grande souplesse pour la formation des mots, avec toute une gamme de suffixes augmentatifs, diminutifs, qui permettent de nuancer la pensée à l'infini."

http://mescladis.free.fr/langue-oc.htm

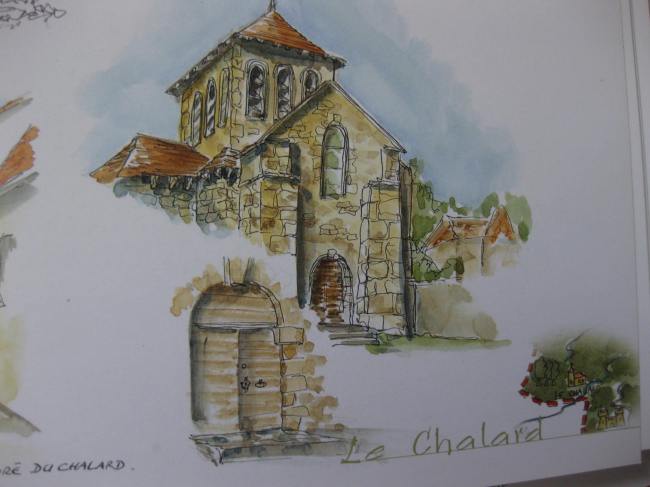

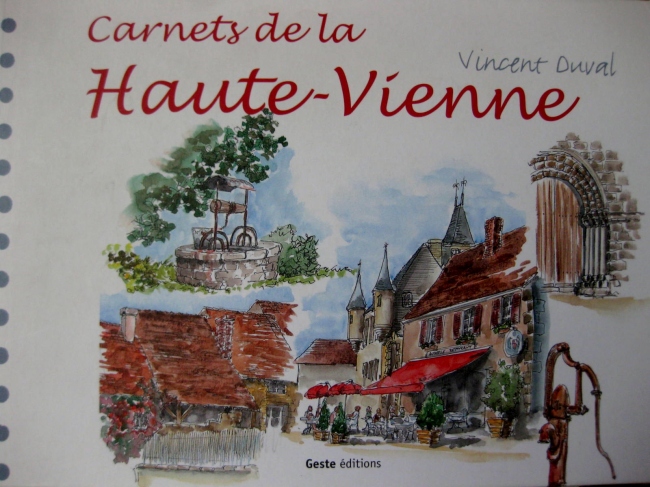

Le Chalard, pays des peyrouliers, à côté de Saint-Yrieix-la-Perche, en direction de Châlus. C'est en Limousin, en Haute-Vienne. On y roule sur l'or.

mercredi 4 décembre 2013

mercredi 20 novembre 2013

samedi 9 novembre 2013

10e rallye de St-Yrieix, Le Chalard

http://www.youtube.com/watch?v=E02JS-dKcIg

Ah ! de quoi donner des idées à des automobilistes ! Ah ! le silence, la nature, Vive le Limousin !

Ça vous dit de vous balader dans le coin ?

On est moderne ou on ne l'est pas ! Vroum vroum. Ah la ville à la campagne !

Ah ! de quoi donner des idées à des automobilistes ! Ah ! le silence, la nature, Vive le Limousin !

Ça vous dit de vous balader dans le coin ?

On est moderne ou on ne l'est pas ! Vroum vroum. Ah la ville à la campagne !

Randonnée à pied ou à vélo autour de Bourdoux (Ladignac, Le Chalard, Jumilhac)

A Bourdoux

, au niveau de la scierie, sur la route allant de Ladignac à St-Priest les fougères,

tournez à droite, direction LA BESSOULIE (Nord)

Tournez ensuite à gauche (Ouest).

Vous arriverez au moulin de Ribeyroux

Puis vous arriverez à une route de direction Nord-Sud. A gauche, la route mène à St-Priest. Prenez à droite (Nord) vers Courbefy. Vous passez à Sireyjol. Vous allez passer au-dessus du ruisseau Le Périgord, puis à Versavaux.

Vous arrivez à la route que vous avez laissée quand vous avez tourné à gauche vers La Bessoulie.

Tournez à droite (Sud) (à gauche, la route mène à Courbefy)

Vous verrez un peu plus loin sur la gauche, le chemin montant à Fontgourgousse

(fromages de chèvres vendus sur les marchés de St-Yrieix et Thiviers).

Le Puy Chalard (473 m) se trouve en prolongement de ce chemin.

Vous arrivez à Maison Vieille (la maison est sur la gauche), 398 m. Une fontaine coule à droite.

Ici vous pouvez allonger un peu votre parcours par cette variante :

-tournez à gauche, vers Charannat. Puis La Petite Morélie. Vous arrivez sur la route Ladignac-St-Priest. Tournez à droite. Vous arriverez à Bourdoux après avoir rencontré le panneau du Parc Régional.

Si vous ne prenez pas cette variante :

Continuez tout droit. Vous arriverez à la scierie de Bourdoux.

Cette balade à vélo est facile. Et le peu de côte que vous rencontrerez vous pourrez descendre de votre petite reine. Une occasion pour ramasser quelques pommes. Je sais, elles ne viennent pas du Chili ou d’Uruguay comme celles que je vois acheter dans les soupermarquettes de St-Yrieix !

Pour la carte IGN, vous pouvez aller sur Geoportail (profitez de vos impôts !)

mardi 5 novembre 2013

Le Limousin, par Pierre Bergounioux

"Par l’effet d’une disgrâce profonde, irrémédiable, géologique, le Limousin figure en bonne place au palmarès des »moins bonnes terres ». Ses trois départements sont à peu près coextensifs à la bordure occidentale du Massif central. L’histoire des hommes accuse celle de la nature. Un magma cristallin a percé, voilà six cents millions d’années, l’écorce terrestre, culminé à plusieurs milliers de mètres avant que l’érosion, le temps ne l’attaquent, comme toute chose. Il en est resté la houle figée, monotone, à laquelle on se heurte lorsque, descendant du nord, par le riant bocage berrichon, on aborde la sombre Creuse ou que, montant du Périgord, qui a nourri Michel Eyquem, seigneur de Montaigne, dont on parlait, on s’engage dans les tortueux défilés de la Corrèze avant d’atteindre, d’ahan, les farouches hauteurs de Millevaches, le berceau des sources – mille aquas.

Longtemps, les »bonnes terres », celles de l’Aquitaine et du Berry, par exemple, n’ont pas suffi à fournir les quatre-vingts millions de quintaux auxquels était subordonnée la survie du peuple français. Alors, on grattait les sols calcaires qui ressemblent à de l’os, la terre noire, acide, humide, trop légère des hauteurs granitiques. Celles-ci – je le sais, je l’ai vu- livraient à grand peine quatorze quintaux de seigle à l’hectare quand la même superficie de la Beauce et de la Brie en fournissait quatre-vingt-cinq, de pur froment. C’est pourquoi Paris règne en majesté sur les riches labours et les belles futaies d’Ile-de-France et, au-delà, sur tout le pays. Elle brille d’un éclat qui a fait d’elle, longtemps, la reine du monde et la mire des nations. C’est elle qui décide de la politique générale mais aussi du bel air et du bon ton, des élégances vestimentaires et des modes artistiques, elle qui a inventé, pêle-mêle, les droits de l’homme et du citoyen, le grand style (c’est l’Académie), l’impressionnisme et le french cancan, le cubisme, l’art nègre, la poésie moderne…"

Tout le texte est à lire sur

http://www.thierrygirard.com/textes/p-bergounioux-limousin.htm

Tout le texte est à lire sur

http://www.thierrygirard.com/textes/p-bergounioux-limousin.htm

Quand la "Guérisseuse de Ladignac", Anna Desbordes, prédisait que Le Chalard deviendrait "la commune la plus riche du monde"

Maurice Robert, Magie, sorcellerie et "guérissage" en Limousin, Croyanbces, rites et pratiques de malédiction, de protection et de soin, hier et aujourd'hui, Lucien Souny, 2003

"La guérisseuse de Ladignac" (ou "de Bussière"), Anna Desbordes, née Coudert, qui exerça ses talents en haute-Vienne, d'abord au Chalard, puis Glandon, Saint-Hilaire-le-Places, Bussière-Galant, puis à nouveau au Chalard (où elle est enterrée) avait acquis une réputation quasi internationale pour ses dons qui s'étendaient à toutes les maladies et "faisaient des miracles". Nous avons vu, au début des années 40, une femme d'un village de la commune de Pageas, conduire par des chemins défoncés, dans une pauvre poussette, son enfant infirme à la guérisseuse (5 à 6 kms !). Hélas, il n'y eut pas, cette fois, de miracle !

Le jour de ses obsèques (20 août 1950) au Chalard, il s'abattit au cimetière, après un seul coup de tonnerre, un véritable déluge comme on n'en avait jamais vu : l'assistance y vit un signe du Ciel.

Le 28 mai 1916, elle avait reçu, en vision, la mission de guérir. Comme la plupart de ses confrères elle fut poursuivie, en 1933, pour exercice illégal de la médecine, mais elle fut acquittée : il n'y a pas toujours très loin du banc de la société ! Il faut dire qu'elle recevait, au temps où elle était à Saint-Hilaire, au "Café Célérier", environ 150 malades par jour ! Ca fait des jaloux ! Et puis,, le Docteur de Léobardy, futur Directeur de l'Ecole de Médecine de Limoges, fit à ce procès une déclaration favorable aux guérisseurs en général, ce qui profita à la prévenue ...

Lorsqu'Anna Desbordes (on disait "La Guérisseuse" ou "La Dame de Bussière") s'installa près de la gare de Bussière-Galant, une dizaine d'hôtels se construisirent en une année ; des malades y séjournaient, et elle les visitait. L'affluence était considérable et la guérisseuse avait acquis la réputation de faire, pour le développement local, "des miracles".

Elle avait aussi des dons de voyante puisqu'elle avait annoncée pour 1918 la fin de la guerre et qu'elle avait assuré que sa commune, Le Chalard, deviendrait la plus riche du monde (ce qu'effectivement elle aurait pu être, avec l'exploitation annuelle de 2 à 3 tonnes d'or par la Cogéma ... qui ne laissait que la taxe professionnelle !)

Si, en 1967, Anna Coudert s'est guérie elle-même de la tuberculose, Anna Desbordes ne put se débarasser d'une hémiplégie qui l'emporta à 55 ans. Elle y voyait l'effet d'un sort exercé par un confrère jalous..."

Un petit fascicule de Marcel Delhoume (St-Yrieix, 1940), "La vie de Madame Desbordes, "La Guérisseuse", rapporte de très nombreux témoignages des années 1930

"Dans les années 1960, un agriculteur de Cherveix-Cubas (Dordogne) soignait les sciatiques au sèche-cheveux et les rhumatismes à la perceuse électrice ! Poursuivi, il fut condamné à 400 F en faveur de l'Ordre des Médecins" p. 217

jeudi 3 octobre 2013

samedi 14 septembre 2013

Les journées du patrimoine 2013 au Chalard

Quatre visites guidées, gratuites, seront possibles, samedi 14 et dimanche 15 septembre :

- L'église (XI e siècle) et le cimetière des moines, à 11 heures, 14 h 30, 15 h 30 et 16 h 30 ;

- le prieuré et sa salle capitulaire, de 10 heures à 12 heures et de 15 heures à 18 heures ;

- l'exposition sur l'or du Limousin qui retrace l'épopée des mines d'or (V e siècle à 2002) dans la région, de 10 heures à 12 heures et de 15 heures à 18 heures, au Syndicat d'Initiative

- les Ruines de la Tour, ses caves et le pont médiéval, situé à ses pieds, qui marque la limite en la Haute-Vienne et la Dordogne, de 10 heures à 12 heures et de 15 heures à 18 heures, au lieu-dit "La Tour" (à l'entrée du Chalard, route de Saint-Yrieix).

- L'église (XI e siècle) et le cimetière des moines, à 11 heures, 14 h 30, 15 h 30 et 16 h 30 ;

- le prieuré et sa salle capitulaire, de 10 heures à 12 heures et de 15 heures à 18 heures ;

- l'exposition sur l'or du Limousin qui retrace l'épopée des mines d'or (V e siècle à 2002) dans la région, de 10 heures à 12 heures et de 15 heures à 18 heures, au Syndicat d'Initiative

- les Ruines de la Tour, ses caves et le pont médiéval, situé à ses pieds, qui marque la limite en la Haute-Vienne et la Dordogne, de 10 heures à 12 heures et de 15 heures à 18 heures, au lieu-dit "La Tour" (à l'entrée du Chalard, route de Saint-Yrieix).

mercredi 28 août 2013

samedi 10 août 2013

Le Tour du Limousin 2013 passera par Le Chalard et Ladignac, en direction de Châlus

Détail du parcours :

http://www.tourdulimousin.com/index.php?option=com_course&epreuve_id=6&task=fiche&Itemid=136

Le mardi 20 août 2013, pour sa première étape, Limoges, Rochechouart

http://www.tourdulimousin.com/index.php?option=com_course&epreuve_id=6&task=fiche&Itemid=136

Le mardi 20 août 2013, pour sa première étape, Limoges, Rochechouart

lundi 8 juillet 2013

La chartreuse de Montcigoux (St Pierre de Frugie) et "La Terre aux loups" de Robert Margerie

http://geo.culture-en-limousin.fr/La-Terre-aux-loups-Leurs-betes,759

http://fr.wikipedia.org/wiki/Robert_Margerit

http://www.saintpierredefrugie.fr/Montcigoux,65.html

http://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teau_de_Montcigoux

http://www.dordogne-cachee.fr/article-le-chateau-au-squelette-a-montcigoux-st-pierre-de-frugie-115756011.html

Un avis sur le livre par un club de lecture :

http://lecture.helson.org/reunion.php?num=137

extrait :

"« Je crois devoir dire que les trois principaux personnages de ce livre ne sortent pas de mon imagination. Céline, Joachim et Arthur de Montalbert ont vécu, — sous un autre nom.

Leur dramatique histoire se retrouve dans les annales locales. Elle a, en particulier fourni à un journaliste de Limoges : A. Valérie, un reportage publié en avril 1933 par le Courrier du Centre.

Ce reportage qui se limite à la part caractérisée de la tragédie, m’a servi de guide pour les derniers épisodes du roman. Je me suis appuyé sur les renseignements recueillis par A. Valérie auprès des rares témoins survivants en 1933. Partant de là, j’ai induit, déduit, parfois supposé. Cependant les grands faits significatifs — le départ et le retour des deux frères aînés, leur fin, l’affaire des bœufs, les découvertes macabres — sont, sinon dans le mot-à-mot, du moins dans l’essence de leur description, tels que le reportage les a précisés.

Hormis ces faits certains, le reste du livre demeure un roman ; il est formé d’hypothèses. J’espère qu’elles ont paru plausibles ». - See more at: http://geo.culture-en-limousin.fr/La-Terre-aux-loups-Leurs-betes,759#sthash.6zC9d4Zs.dpuf"

http://fr.wikipedia.org/wiki/Robert_Margerit

http://www.saintpierredefrugie.fr/Montcigoux,65.html

http://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teau_de_Montcigoux

http://www.dordogne-cachee.fr/article-le-chateau-au-squelette-a-montcigoux-st-pierre-de-frugie-115756011.html

Un avis sur le livre par un club de lecture :

http://lecture.helson.org/reunion.php?num=137

La chartreuse de Montcigoux (nom donné à un bâtiment de ce style, à deux tours). Il reste la tour de l'ancien château (non visible sur cette photo)

extrait :

"« Je crois devoir dire que les trois principaux personnages de ce livre ne sortent pas de mon imagination. Céline, Joachim et Arthur de Montalbert ont vécu, — sous un autre nom.

Leur dramatique histoire se retrouve dans les annales locales. Elle a, en particulier fourni à un journaliste de Limoges : A. Valérie, un reportage publié en avril 1933 par le Courrier du Centre.

Ce reportage qui se limite à la part caractérisée de la tragédie, m’a servi de guide pour les derniers épisodes du roman. Je me suis appuyé sur les renseignements recueillis par A. Valérie auprès des rares témoins survivants en 1933. Partant de là, j’ai induit, déduit, parfois supposé. Cependant les grands faits significatifs — le départ et le retour des deux frères aînés, leur fin, l’affaire des bœufs, les découvertes macabres — sont, sinon dans le mot-à-mot, du moins dans l’essence de leur description, tels que le reportage les a précisés.

Hormis ces faits certains, le reste du livre demeure un roman ; il est formé d’hypothèses. J’espère qu’elles ont paru plausibles ». - See more at: http://geo.culture-en-limousin.fr/La-Terre-aux-loups-Leurs-betes,759#sthash.6zC9d4Zs.dpuf"

L’ARSENIC DANS LA RÉGION Du Chalard

BOSSY Angélique. Origines de l’arsenic dans les eaux, sols et sédiments du district aurifère de St-Yrieix-la-Perche (Limousin, France) : contribution du lessivage des phases porteuses d’arsenic [En ligne]. Thèse de doctorat : chimie et microbiologie de l’eau. Limoges : Université de Limoges, 2010. Disponible sur <http://epublications.unilim.fr/theses/2010/bossy-angelique/bossy-angelique.pdf> (consulté le 02/07/2013)

ORIGINS OF ARSENIC IN WATERS, SOILS AND SEDIMENTS OF GOLD MINING DISTRICT OF ST-YRIEIX-LA-PERCHE (LIMOUSIN, FRANCE): CONTRIBUTION OF ARSENIC-BEARING PHASES WEATHERING

Problématique de la thèse :

"

L’arsenic est un élément plus ou moins toxique en fonction de sa

concentration et de sa spéciation. En effet, l’exposition chronique à ce

métalloïde présent dans les eaux est à l’origine de graves problèmes de

santé publique. Afin de comprendre la pollution en arsenic, il est important

de connaître les processus biogéochimiques impliqués dans le transfert de

l’arsenic du réservoir solide vers les eaux. Sa mobilité dans les différents

réservoirs est conditionnée par la stabilité des phases porteuses et par

l’activité bactérienne"

concentration et de sa spéciation. En effet, l’exposition chronique à ce

métalloïde présent dans les eaux est à l’origine de graves problèmes de

santé publique. Afin de comprendre la pollution en arsenic, il est important

de connaître les processus biogéochimiques impliqués dans le transfert de

l’arsenic du réservoir solide vers les eaux. Sa mobilité dans les différents

réservoirs est conditionnée par la stabilité des phases porteuses et par

l’activité bactérienne"

Le site (extrait de la thèse, à consulter en ligne, avec cartes en couleurs)

"

Le site d’étude se trouve dans le district aurifère de Saint-Yrieix-la-Perche localisé

dans le bassin de la Garonne à environ 50 km au sud de Limoges (Haute-Vienne, 87 ; Figure

7). Ce district a eu une exploitation minière importante pendant l’époque gallo-romaine

(Cauuet, 1999), puis plusieurs sites ont repris une activité au XXème siècle, avec la société des

Mines du Bourneix de 1982 jusqu’en 2001, date de la fermeture de la dernière mine d’or

française du Limousin. Des estimations faites à partir d’un recensement des aurières et tenant

compte de leurs caractéristiques (grandeur, outils d’exploitation utilisés…) permettent de dire

que les Gaulois auraient produit près de 69 tonnes d’or en admettant une teneur moyenne de

20 g d’or par tonne de minerai sur les 1207 aurières inventoriées (Cauuet, 2002). Au cours du

20ème siècle, l’activité minière a extrait 37 tonnes d’or et plusieurs millions de tonnes de

déchets miniers ont été produits (Nicaud, 2001). A ce jour, cette activité a disparu et de

nombreux petits sites miniers ont été abandonnés en l’état présentant peu de travaux de réhabilitation impliquant des risques de pollution pour l’environnement. En revanche, les

dans le bassin de la Garonne à environ 50 km au sud de Limoges (Haute-Vienne, 87 ; Figure

7). Ce district a eu une exploitation minière importante pendant l’époque gallo-romaine

(Cauuet, 1999), puis plusieurs sites ont repris une activité au XXème siècle, avec la société des

Mines du Bourneix de 1982 jusqu’en 2001, date de la fermeture de la dernière mine d’or

française du Limousin. Des estimations faites à partir d’un recensement des aurières et tenant

compte de leurs caractéristiques (grandeur, outils d’exploitation utilisés…) permettent de dire

que les Gaulois auraient produit près de 69 tonnes d’or en admettant une teneur moyenne de

20 g d’or par tonne de minerai sur les 1207 aurières inventoriées (Cauuet, 2002). Au cours du

20ème siècle, l’activité minière a extrait 37 tonnes d’or et plusieurs millions de tonnes de

déchets miniers ont été produits (Nicaud, 2001). A ce jour, cette activité a disparu et de

nombreux petits sites miniers ont été abandonnés en l’état présentant peu de travaux de réhabilitation impliquant des risques de pollution pour l’environnement. En revanche, les

grands sites exploités après 1980 ont été réhabilités : les sites du Bourneix, Laurieras et Chéni dont les mines à ciel ouvert sont partiellement comblées, la topographie remodelée et les surfaces revégétalisées, et les ouvertures des mines souterraines ont été obturées (Guiollard, 2000)."

"

Le site est à 70% forestier avec 90% d’arbres à feuilles caduques (principalement

Casteanea sativa) et 10% de conifères (principalement Pinus silvestris). Le climat est de type

océanique continental avec :

- des températures moyennes de 5°C en hiver et de 19°C en été (années 2007-2008,

données de la base de données climatheque.meteo.fr),

- des précipitations annuelles autour 1300 mm (années 2007-2008, données de la

climatheque.meteo.fr), correspondant à des années plutôt humides,

- un pH des eaux de pluie de 5,6 ± 0,9 (n = 23, cette étude),

- un pH des eaux de ruissellement de 4,8 ± 0,3 (n = 13, cette étude).

Le débit moyen annuel durant les deux années hydrologiques étudiées (2006-2007 et

2007-2008) est de 46 dm3

.s-1

(n = 47) avec un minimum de 11 dm3

.s-1

en juillet 2008 et un

maximum de 136 dm3

.s-1

en mars 2007. La période des faibles débits dure de juillet à

novembre avec des débits moyens de 21 et 24 dm3

.s-1 pour 2006-2007 et 2007-2008,

respectivement, ce qui est environ 3 fois plus faible que durant la période des forts débits

observés de décembre à juin (67 et 62 dm3

.s-1

pour 2006-2007 et 2007-2008, respectivement)."

Casteanea sativa) et 10% de conifères (principalement Pinus silvestris). Le climat est de type

océanique continental avec :

- des températures moyennes de 5°C en hiver et de 19°C en été (années 2007-2008,

données de la base de données climatheque.meteo.fr),

- des précipitations annuelles autour 1300 mm (années 2007-2008, données de la

climatheque.meteo.fr), correspondant à des années plutôt humides,

- un pH des eaux de pluie de 5,6 ± 0,9 (n = 23, cette étude),

- un pH des eaux de ruissellement de 4,8 ± 0,3 (n = 13, cette étude).

Le débit moyen annuel durant les deux années hydrologiques étudiées (2006-2007 et

2007-2008) est de 46 dm3

.s-1

(n = 47) avec un minimum de 11 dm3

.s-1

en juillet 2008 et un

maximum de 136 dm3

.s-1

en mars 2007. La période des faibles débits dure de juillet à

novembre avec des débits moyens de 21 et 24 dm3

.s-1 pour 2006-2007 et 2007-2008,

respectivement, ce qui est environ 3 fois plus faible que durant la période des forts débits

observés de décembre à juin (67 et 62 dm3

.s-1

pour 2006-2007 et 2007-2008, respectivement)."

EMISSIONS POLLUANTES DE GROS-GALLET

| FICHE DESCRIPTIVE DE L’ETABLISSEMENT |

| Etablissement : | SMB – Station de Cros Gallet – SIRET : 32309789900021 |

| Coordonnées |

| Commune : | 87500 Le Chalard | DREAL Compétente : | LIMOUSIN | |

| Coordonnée X (Lambert II Etendu) : | 520279.346 | Coordonnée Y (Lambert II Etendu) : | 2056027.517 | |

| Bassin hydrographique : | Adour-Garonne |

| Localisation |

|

| Activités |

| Principal secteur d’activité : Déchets et traitements | Activité APE : Extraction d’autres minerais de métaux non ferreux |

| Autres activités |

| Activité E-PRTR Principale |

| - |

| Autres activités (E-PRTR) |

| Réglementation |

Directive 2003/87/CE (quota CO2) | Directive 96/61/CE (IPPC) | Directive GIC 2001/80/CE |

| Milieu de rejet des émissions dans l’eau |

| Milieu naturel (émissions directes) : | Isle |

| Station d’épuration (émissions indirectes) : |

| Emissions et polluants - Afficher toutes les années |

| Emissions dans l’Eau (direct) |

| POLLUANT | UNITÉ | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Arsenic et ses composés (As) | kg/an | 63 | 45 | 31 | 29 | 11 |

| Afficher toutes les années |

source :

lundi 1 juillet 2013

Samedi 17 août au Chalard : « Il était une fois un bourg, un monastère et un prieuré »

Jean-Claude Rouffy, enfant du Pays, vous dévoilera les secrets de l’abbaye et de l’ancien prieuré du Chalard, autour de contes locaux et d’amusantes anecdotes.

4€/pers. gratuit - de 12 ans. Rdv à 15h au SI du Chalard.

- See more at: http://www.communaute-saint-yrieix.fr/news/balades-estivales#sthash.XHdv6i3n.dpuf

4€/pers. gratuit - de 12 ans. Rdv à 15h au SI du Chalard.

Samedi 3 août au Chalard : « Du minerai à l’acier… histoires de Forges »

Découvrez le site de « La tour », son pont médiéval et les vestiges de l’ancien château d’Estivaux. Nous vous présenterons l’histoire de l’évolution des forges du Limousin. Jacques, le forgeron de l’association « Festina Lente », vous présentera le travail manuel de la forge (démonstrations et fabrications d’outils).

4€/pers. gratuit - de 12 ans. Rdv à 14h45 au SI du Chalard (puis déplacement au lieu dit « La tour » à 1km du bourg, en voiture particulière).

- See more at: http://www.communaute-saint-yrieix.fr/news/balades-estivales#sthash.XHdv6i3n.dpuf

4€/pers. gratuit - de 12 ans. Rdv à 14h45 au SI du Chalard (puis déplacement au lieu dit « La tour » à 1km du bourg, en voiture particulière).

Mardi 23 juillet au Chalard : « Sortie découverte autour des carrières aurifères »

Après une présentation de l’exposition permanente sur l’or, vous partirez découvrir, en compagnie de deux experts (Ms BRUNETON et ROUZIER), d’anciens sites d’exploitation : « Les Renardières » et « Gros-Gallet ». Ils vous feront découvrir d'anciennes aurières gauloises. Ce métal précieux n’aura plus aucun secret pour vous. 3€/pers, gratuit - de 12 ans. Rdv à 14h au SI du Chalard (déplacement sur les sites en voiture particulière).

- See more at: http://www.communaute-saint-yrieix.fr/news/balades-estivales#sthash.XHdv6i3n.dpuf

jeudi 30 mai 2013

mercredi 29 mai 2013

dimanche 26 mai 2013

La Forge de Bessous au Chalard

http://fr.wikipedia.org/wiki/Forge_de_Bessous

samedi 25 mai 2013

"Lenga d'amor" le film

http://www.smacprod.fr/Productions/Lengadamor.html

Le texte en français (le film est en occitan) :

http://www.smacprod.fr/Images/LDA/LENGA%20D'AMOR%20texte%20fr.pdf

Le texte en français (le film est en occitan) :

http://www.smacprod.fr/Images/LDA/LENGA%20D'AMOR%20texte%20fr.pdf

Qui fait de la "permaculture" au Chalard ?

http://fr.wikipedia.org/wiki/Permaculture

Hum ...hum ... !

J'ai dû rater quelque chose. Il est vrai que je n'ai pas suivi un cours "certifié". Encore un diplôme qui me manque !

Hum ...hum ... !

J'ai dû rater quelque chose. Il est vrai que je n'ai pas suivi un cours "certifié". Encore un diplôme qui me manque !

Jacques Boutard, ancien maire du Chalard (1936-1945)

"Né le 11 juillet 1906 à Paris

Décédé le 10 janvier 1982 à Saint-Yrieix-la-Perche (Haute-Vienne)

Député de Haute-Vienne de 1958 à 1967 puis de 1968 à 1973

Fils du député radical Jean-Baptiste Boutard (Haute-Vienne), Jacques Boutard est né le 11 juillet 1906 à Paris. Il effectue ses études secondaires au lycée de Poitiers et, comme son père, les poursuit à la faculté de médecine de Paris. Élève de l’Institut Pasteur à partir de 1935, il est mobilisé en 1939. Il fait l’objet de trois citations. À l’issue des combats, Jacques Boutard est fait prisonnier mais il s’évade, soutient sa thèse de médecine en 1943 et s’installe comme médecin généraliste à Saint-Yrieix-la-Perche (Haute-Vienne). Il s’engage comme médecin volontaire FFI dans la Résistance.

Inscrit à la SFIO depuis 1920, c’est sous cette étiquette que Jacques Boutard se présente avec succès à l’élection municipale du Chalard (Haute-Vienne) en 1936 à l’âge de 30 ans. Jusqu’à sa mort en 1982, il conserve un mandat municipal dans son département. Après dix ans à la mairie du Chalard, Jacques Boutard est élu maire de Saint-Yrieix-la-Perche en 1945. En outre, en 1958, il devient conseiller général du canton de Saint-Yrieix-la-Perche et le demeure jusqu’à son décès."

http://www.assemblee-nationale.fr/sycomore/fiche.asp?num_dept=1119

Décédé le 10 janvier 1982 à Saint-Yrieix-la-Perche (Haute-Vienne)

Député de Haute-Vienne de 1958 à 1967 puis de 1968 à 1973

Fils du député radical Jean-Baptiste Boutard (Haute-Vienne), Jacques Boutard est né le 11 juillet 1906 à Paris. Il effectue ses études secondaires au lycée de Poitiers et, comme son père, les poursuit à la faculté de médecine de Paris. Élève de l’Institut Pasteur à partir de 1935, il est mobilisé en 1939. Il fait l’objet de trois citations. À l’issue des combats, Jacques Boutard est fait prisonnier mais il s’évade, soutient sa thèse de médecine en 1943 et s’installe comme médecin généraliste à Saint-Yrieix-la-Perche (Haute-Vienne). Il s’engage comme médecin volontaire FFI dans la Résistance.

Inscrit à la SFIO depuis 1920, c’est sous cette étiquette que Jacques Boutard se présente avec succès à l’élection municipale du Chalard (Haute-Vienne) en 1936 à l’âge de 30 ans. Jusqu’à sa mort en 1982, il conserve un mandat municipal dans son département. Après dix ans à la mairie du Chalard, Jacques Boutard est élu maire de Saint-Yrieix-la-Perche en 1945. En outre, en 1958, il devient conseiller général du canton de Saint-Yrieix-la-Perche et le demeure jusqu’à son décès."

http://www.assemblee-nationale.fr/sycomore/fiche.asp?num_dept=1119

"le bourg du Chalard porte le nom de Peyroulié"

" Il est à remarquer que le bourg du Chalard porte le nom de Peyroulié, qui veut dire chaudronnier, ce qu'on explique par la présence de certaines scories de cuivre répandues aux environs et qui semblent annoncer l'existence de quelques anciens fourneaux. "

Description des monumens des différens ages: observés dans le département de de la Haute-Vienne, avec un précis des annales de ce pays, Charles Nicolas Allou

Inscription à :

Commentaires (Atom)

.svg.png)